※当ブログはアフィリエイト広告を利用しています

弁理士は国家資格の中でも難易度が高い資格と言われています。

そのため、多くの受験生は、どこかしらの資格予備校に通いますが、中には資格予備校に通わずに独学で合格を目指そうと考えている方もいるかと思います。

そこで、この記事では、

独学で弁理士試験に挑戦しようかと思ってるけど、大丈夫かな?

という人に向けて、独学での弁理士試験合格は可能であるか?について書きたいと思います。

また、独学で勉強を進める際に用いられるテキスト「弁理士試験 エレメンツ」の評判もご紹介します。

ちなみに、これを書いている私は、資格予備校大手のLECに通い、弁理士試験に一発合格した経験があります。

なので、独学で合格したわけではありませんが、どういう過程で勉強を進めればよいかは理解しているので、お役に立てるかと思います。

本記事の内容

独学で弁理士を目指すことは現実的?

以下、「独学=資格予備校などのサービスを利用せずに自分で学習を進めること」という前提で話を進めます。

まず、独学で弁理士試験に合格することは可能なのでしょうか?

可能か、不可能かと問われると、「一応可能です」というのが答えになるかなと。

弁理士試験の教材(予備校が出版するテキスト、過去問題集など)は数多く市販されていて、これらを揃えて完璧に仕上げれば、合格することは理論上可能です。

実際、私も独学で弁理士試験に合格した人の話をわずかながら聞いたことがあります。

なので、すごく頭が良い人ががんばって勉強すれば、独学でも合格できるのでしょう。

とは言え、仮に知り合いから「独学で弁理士目指したいんだけど」と相談されたら、

いや、せめて何でもいいから弁理士講座は取っといて!

と答えるでしょうね。

独学での弁理士合格は全く不可能では無いにせよ、茨の道になることに間違いないからです。

その理由は以下の通りです。

- 単純に弁理士試験は難しい

- 知財実務と求められる知識が異なる

- 独学は効率悪すぎ

単純に弁理士試験は難しい

弁理士についての情報収集を始めたばかりの方は、「独学でいけるでしょ!」と気楽に考えているかもしれません。

たしかに、世の中の資格の多くは独学で十分合格可能なものです。

例えば、私は過去に知的財産管理技能士1級や応用情報技術者などの資格試験を受けましたが、特に受験機関の力を借りず独学で資格を取りました。

一方で、弁理士試験は国家資格の中でも最難関の部類に入ります。

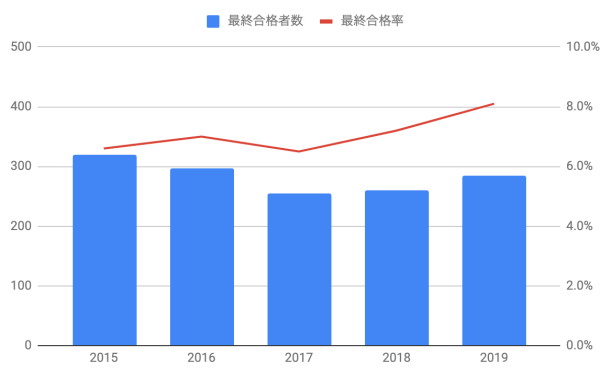

以下のように、弁理士試験の最終合格率は、例年7%前後で推移しています。

なお、他の難関資格の合格率を見てみると、例えば、

- 司法試験:29.1%

- 公認会計士:11.1%

- 司法書士:3.3%

となっています。

試験制度の違いがあるので単純な比較はできないですが、それでも最終合格率が1桁台というのは、日本の国家資格の中でもトップクラスの難しさです。

また、弁理士試験の受験者の多くは東大や京大などの難関大学の出身者です。

いわゆる受験エリート達を相手に、ましてや独学で戦って、自分が勝てるかどうかはよく考えたほうが良いでしょう。

知財実務と求められる知識が異なる

弁理士試験では知的財産に関する法律の知識が問われる試験です。

そのため、知財の実務経験が豊富であれば、独学での合格も余裕だろう、と考えるかもしれません。

しかし、弁理士試験はあくまで法律試験であり、求められる知識が実務とは異なります。

普段の実務ではほとんどお目にかからないような、マイナーな法的論点も普通に試験問題に出てきますし、判例や学説などの知識も必要です。

また、試験範囲は特許や商標に限らず、著作権、不正競争防止法、条約など多岐にわたります。

実務でこれらの領域の全てに精通している人はほとんどいないでしょう。

なので、知財実務をやっているから弁理士試験の知識もバッチリ、というものでもありません。

ちなみに、私が勤めていた会社では、知財歴うん十年の大ベテランの方々が弁理士試験に挑戦していましたが、なかなか本試験に合格できない様を目の当たりにしてきました。

彼らが独学で勉強していたのかは定かではありませんが、いずれにしても実務経験者だから簡単に受かる試験ではないことは確かです。

独学は効率悪すぎ

独学が現実的でない一番の理由は、学習効率が悪すぎることです。

上述したように、弁理士試験ではマイナーな法的論点が出題され、試験範囲も多岐にわたります。

初学者が市販のテキストや法文集から、各条文の意図するところや例外規定などを正確に読み解いていくのは、はっきりいって無謀です。

一方で、資格予備校には、弁理士試験の受験指導を何年も行っており、洗練された学習カリキュラムがあります。

弁理士講座を受講すれば、こうした学習カリキュラムに従って、指導経験豊富な講師がわかりやすく試験で問われるポイントを解説してくれるわけです。

これでは、独学の場合と比較して、学習効率に雲泥の差がつくのは明らかでしょう。

独学だと合格までに何年かかる?

仮に、独学で弁理士を目指した場合、合格までに何年かかるのでしょうか?

独学だと合格までに5年はかかる?

残念ながら、独学の人を対象にした統計データというのは存在せず、実際に独学の人が平均して何年くらい合格までにかかっているのかを知ることはできません。

ただ、ヒントとなるデータはあります。

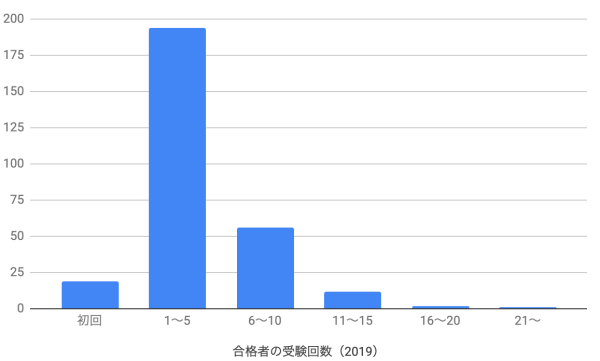

下のグラフは、弁理士試験の最終合格者の受験回数の分布になります。

受験回数1〜5回がボリュームゾーンで、最終合格者の約70%となります。

合格者の受験回数を平均すると4.07回となります。

ちなみに弁理士試験は、丸1年間みっちり勉強してから初回の試験に臨むのが普通なので、それを加味すると平均して合格までに約5年間かかると言えます。

さらに、上記のデータは、資格予備校に通っている人も含んでの数字です。

独学の人はもっと時間がかかると考えたほうが良いでしょう。

そうすると、独学で弁理士を目指した場合に合格までにかかる年数は、

良くて平均並みの5年か、それ以上の年数

を覚悟しておかなければなりません。

期間短縮には予備校の利用が不可欠

学習効率を上げて、弁理士合格までにかかる年数を短縮するためには、どうしても資格予備校の活用が必要になってきます。

やはり、資格予備校は長年の弁理士試験の指導実績があり、弁理士講座を受講することで、試験に必要な知識を効率良くインプットすることができます。

とは言え、弁理士講座の受講料は高額になります。(例えば、弁理士試験の予備校で一番有名なLEC![]() だと、基礎講座が定価で約50万円)

だと、基礎講座が定価で約50万円)

こんなにお金がかかるんだったら独学でいいや・・・

となる気持ちもまあわかります。

ただ、上で述べたように、現実的に独学での合格は非常にハードルが高く、独学でがんばったけど結局合格できなかったでは元も子もありません。

合格までにかかる時間を短縮するという意味でも、最低限の先行投資は必要です。

最近だと、オンラインに特化した資格学習サービスがあり、昔に比べるとかなり受講料を抑えることができるようになりました。

特に、弁理士講座の価格を重視する方におすすめしたいのが、STUDYing(スタディング)です。

STUDYingはオンラインに特化することでコストカットを実現し、低価格で弁理士講座を提供しています。

弁理士講座の受講料は88,000円と業界最安値!

最安値といっても、元大手予備校(LEC)出身の講師がしっかりと講義しているので、一定のクォリティは担保されています。

オンラインで講義動画の視聴や問題演習を行うことができ、時間や場所に縛られずに学習を進めることができるのも魅力です。

STUDYingの合格体験記を見てみると、何年か独学で勉強した後、途中からSTUDYingを利用して合格したというコメントもありますね。

STUDYingのようなサービスを使えば、独学でやるよりもインプットの効率がはるかに上がります。

結果、独学でやるよりも合格までの期間を短縮できる可能性が高まります。

勉強が続くか不安でできるだけ初期費用を抑えたいという方は、STUDYingを検討してみてはいかがでしょうか?

ユーザ登録をすることで、コンテンツの一部を無料で視聴することができるので、実際に体験してみると良いでしょう。

\弁理士講座の受講料が業界最安値!/

なお、STUDYingの評判やサービス内容については、下記の記事で詳細をレビューしていますのでご参考に!

STUDYingの弁理士講座の評判は?|実績はこれからだがコスパ高し

STUDYingの弁理士講座の評判は?|実績はこれからだがコスパ高し

独学で弁理士試験に合格するためには?

そんなわけで、独学は非常にハードルが高く、合格までの年数もかかるので、私としてはおすすめしません。

しかし、諸々の理由で、

どうしても独学で弁理士を目指したいんだ!

という人もいるでしょう。

「己の実力で勝負したいので、あえて受験機関の力を借りずに独学で挑戦したい」という奇特な方もいるかもしれません。

もし、本当に強い意志で独学にこだわるのなら、もはや何も言うことはないですね・・・。

わずかにですが、独学で合格したという人も聞いたことがありますので、己の道を突き進んで頂ければと思います。

以下に、私なりに独学で勉強をどう進めれば良いかを述べるので、参考にしてみてください。

教材を揃える

まず、弁理士試験の勉強を始めるにあたって、下記の教材を揃えましょう。

- テキスト

- 短答試験の過去問題集

- 弁理士試験用の法文集

テキスト:TACの弁理士試験エレメンツ

まず、弁理士試験で必要となる知識のインプットをするために、テキストが必要です。

資格予備校の弁理士講座にはテキストが付属していますが、独学の場合は自分で揃える必要があります。

市販されている弁理士試験用のテキストだと、資格予備校のTACから出版されている「弁理士試験 エレメンツ」があります。

(それ以外にも有象無象のテキストがありますが、ちゃんと改定されていて且つ本試験に耐えられる内容であるのは上記のみかと思います)

弁理士試験エレメンツは、

の3冊に別れていますので、全て揃えましょう。

短答試験の過去問題集

弁理士試験の勉強においては、「過去問に始まり過去問に終わる」と言われるくらい、過去問が大事。

まずは、第一関門となる短答試験用の過去問題集を揃えましょう。

「弁理士試験 体系別短答過去問」は、大手資格予備校のLECが出版する短答試験の過去問です。( 過去10年分の本試験の過去問を収録 )

法律のテーマごとに過去問が収録されており、解説も丁寧です。

の2冊に別れていますが、漏れなく購入しましょう。

法文集

法文集は、特許法などの弁理士試験に出題される法律がまとめられたもので、弁理士試験の勉強に必須です。

弁理士試験用の法文集はいくつか出版されていますが、PATECH企画の「知的財産権法文集」がおすすめです。

知的財産関連の法律はもちろんのこと、民法や民事訴訟法の抜粋もついているので、弁理士試験に必要な法律の全てが網羅されています。

最終的には、上記以外の参考書等も揃える必要がありますが、とりあえずはこの3点で大丈夫です。

なお、弁理士試験で必要な参考書については下記の記事で詳しく解説しています。

弁理士試験の参考書おすすめ|法文集やテキストもご紹介!

弁理士試験の参考書おすすめ|法文集やテキストもご紹介!

弁理士試験 エレメンツの評判は?

初学者が弁理士試験に必要な法律知識を身に着けていくには、弁理士試験用のテキストが欠かせません。

弁理士講座を受講している場合は、基本的に講座に付属するテキストを使えばよく、テキスト選びでそれほど悩む必要はないです。

一方、独学の場合は市販の書籍から選ぶしかなく、その中では上で紹介した「弁理士試験 エレメンツ」が第1の選択肢になります。

では、弁理士試験 エレメンツの評判はどうなのでしょうか?

まず、本テキストは大手資格予備校のTACが執筆しており、実質的にTACの弁理士講座で用いられているテキストと同等の内容です。

図や表が多用されていて視覚的にわかりやすく、テーマごとに関連する事例問題が掲載されているので、試験問題をイメージしつつ学習を進めることができます。

また、本書は毎年改定されているので、最新の法改正に対応しています。(特許法などは毎年のように改正されるので、これは重要です)

従って、弁理士試験 エレメンツは予備校のテキストと遜色ない内容となっており、本書を選んでおけばまず間違いはないでしょう。

それ以外にも弁理士試験用のテキストは市販されていますが、内容が不十分だったり、改定がされてなかったりするので、あまりおすすめできません。

テキストでインプットし、早めに過去問に取りかかる

教材を揃えたら、テキストを読んでいきましょう。

そして、テキストがある程度区切りのいい所(例えば、章が1つ終わったら)、短答試験の過去問を解いてみることをおすすめします。

例えば、

テキストで特許法の新規性についての章を読み終わったら、過去問題集の特許法の新規性の問題を解いてみる

というかんじです。

と言っても、最初のうちはほとんどの設問でチンプンカンプンだと思うので、少し考えてみてから答えの解説を読むくらいの気持ちで大丈夫です。

狙いとしては、「本試験でどのようなポイントが問われるか」の感覚を早く身につけるためです。

資格予備校の講義を受ける場合は、講師が折に触れて本試験で問われやすいポイントを解説してくれます。

しかし、独学の場合はそういった機会がないため、自分で感覚を磨く必要があります。

そのためには、学習の初期段階から本試験の過去問に触れておくことが一番です。

テキストを全部読み切ってから、過去問に取りかかればいいという考えもありますが、私としては、できるだけ早く過去問に触れておいたほうが良いと思います。

上記のように、テキストと短答過去問を同時並行で進めて、できれば4ヶ月、遅くとも半年以内には、全ての範囲を一旦完了させたいところです。

過去問を回す

テキストを読む+関連する過去問を解くが一通り終わったら、今度は短答過去問題集を最初から解いていきます。

ここで大事なのは、設問の選択肢の1つ1つについて、解説を読み込んで内容を確実に理解していくことです。(答えが合う合わないは二の次)

法文集で対応する条文を読んだり、テキストで対応する箇所を読み直したりして、理解を深めていきます。

過去問を解き終わったら、今度はできなかった問題を中心にまた解いていきます。

これを、全ての問題に正解できるまで繰り返します(このことを過去問を回すといいます)

本番形式での練習

短答試験が近づいてきたら、本番と同じように、3時間半の時間を測って60問を一気に解くという練習をします。

短答試験は意外と時間の余裕が無く、ちょっと迷っていると、あっという間に時間が足りなくなってしまいます。

本番形式の練習を繰り返して、どれくらいのペースで解けば余裕をもって最後までいけるか、という時間感覚を体に染み込ませます。

あと、例年、春くらいになると、各予備校で短答模試が開催されているので、それを受験して場数を踏むのも良いでしょう。

論文試験対策

以上、短答試験の勉強中心で述べてきましたが、論文試験の対策もしなければなりません。

しかし、とりあえずは短答試験に合格することに集中すればいいと思います。

短答が終わってから短期集中で論文の対策をしても良いですし、短答に合格すれば、翌年は短答試験が免除になるので、1年間論文の勉強に集中する、という進め方もできます。

なお、弁理士試験の詳細な勉強法については下記の記事で詳しく書いているので、こちらもご覧ください。

弁理士試験の勉強法|一発合格のための非常識なやり方とは?

弁理士試験の勉強法|一発合格のための非常識なやり方とは?

まとめ

というわけで、独学での弁理士合格が現実的であるかや、独学での勉強の進め方などについて書いてきました。

まとめると、

- 弁理士試験は合格率が低く、試験内容も難しいので、独学だとかなり厳しい

- 独学で弁理士を目指した場合、5年以上の年数がかかるかも

- 資格予備校の受講料の高さがネックになっている場合は、STUDYing(スタディング)

がおすすめ

- 独学で進める場合、まずはテキスト、短答試験過去問題集、法文集を揃えよう

- 独学の場合、テキストは「弁理士試験 エレメンツ」の一択

- テキストを読みつつ、早めに過去問を解く、その後は過去問を回す

ということですね。

ご参考になれば幸いです!

なお、「独学でやってみたけどやっぱり無理そう…」となった方は、素直に資格予備校を検討しましょう。

受講料を極力抑えたいという方は、本文でも紹介したSTUDYing(スタディング)が第一の選択肢になります。

ユーザ登録をすることで、無料でお試しの講義動画が視聴できるので、まずは雰囲気を確かめてみるとよいでしょう。

\弁理士講座の受講料が業界最安値!/

STUDYingを含めた各資格予備校の弁理士講座については、下記の記事で比較しています。

こちらも併せてどうぞ!

弁理士の通信講座おすすめ【2025年版】全予備校を徹底比較

弁理士の通信講座おすすめ【2025年版】全予備校を徹底比較

弁理士試験のおすすめ参考書は?

弁理士の勉強を始めたばかりの初学者うちは、どういう参考書を揃えたらよいか迷うもの。

予備校のテキストを使うにしても、過去問題集や法文集は最低限自分で揃えなければなりませんが、本屋にいくと弁理士試験対策を謳う本が溢れていて途方に暮れてしまったという方も多いのではないでしょうか?

弁理士試験のおすすめの参考書については下記の記事を参考にしてみてください。

とくに初学者に向けて、弁理士試験で揃えておくとよい参考書を解説しています。

弁理士試験の参考書おすすめ|法文集やテキストもご紹介!

弁理士試験の参考書おすすめ|法文集やテキストもご紹介!