※当ブログはアフィリエイト広告を利用しています

弁理士試験は、短答・論文・口述の大きく3段階に別れており、それぞれ異なる日程で試験が実施されます。

弁理士試験公告によって、令和7年度(2025年)の弁理士試験の試験日程が明らかになりました。

参考:令和7年度弁理士試験公告

この記事では、今年度の弁理士試験の日程や、弁理士試験の試験内容について解説します。

- LEC(東京リーガルマインド)

※弁理士予備校の最大手で合格実績が豊富。短期合格を狙いたいならここ!

※弁理士予備校の最大手で合格実績が豊富。短期合格を狙いたいならここ! - 資格スクエア

※オンラインの弁理士講座を提供。受講料がLECのほぼ半額と安い

本記事の内容

令和7年度(2025年度)弁理士試験スケジュール

弁理士試験は、1年に1度行われ、

- 短答式筆記試験

- 論文式筆記試験(必須科目・選択科目)

- 口述試験

の大きく3つのパートからなります。

2025年(令和7年)の弁理士試験は下記のようなスケジュールで実施されます。

- 2月願書交付開始インターネットによる願書請求の場合、2025年2月3日(水)〜3月21日(水)

- 3月願書受付開始願書受付は2025年3月6日(木)〜4月3日(木)

- 4月

- 5月短答試験 2025年5月18日(日)

- 6月短答試験合格発表 2025年6月9日(月)(予定)

- 7月論文試験(必須科目) 2025年6月29日(日)

論文試験(選択科目) 2025年7月27日(日) - 8月

- 9月論文試験合格発表 2025年9月24日(水)(予定)

- 10月口述試験 2025年10月18日(土)〜10月20日(月)

- 11月最終合格発表 2025年11月10日(月)(予定)

弁理士試験を受験するには?

弁理士試験の受験資格は特に無く、基本的に、学歴、年齢、国籍等を問わず、誰でも受験できます。

ここでは、弁理士試験を受験するために必要な手続きを解説します。

願書の交付

弁理士試験を受験するためには、所定事項を記入した願書を提出する必要があります。

弁理士試験の願書は、以下の3つの方法のいずれかで入手することができます。

- インターネットで請求

- 郵送で請求

- 願書交付場所(特許庁や日本弁理士会など)に直接訪れて願書をもらう

上記の方法の中で一番楽なのが、インターネットによる願書請求でしょう。

インターネットによって願書を請求する場合は、特許庁のサイトでメールアドレスとパスワードを登録し、必要事項を記入します。

インターネットでの申請が完了すると、指定した住所に、簡易書留で願書が郵送されてきます。

願書の記入のしかた

特許庁のウェブサイトにある、弁理士試験受験案内に従って願書に必要事項を記入します。

(インターネットで請求した場合は、事前に登録した内容が記入されています)

なお、願書には受験手数料として12,000円分の特許印紙と顔写真を貼付ける必要があります。

特許印紙は、全国の主要な郵便局で買うことができます。(小さい郵便局だと取り扱っていない場合があるようです)

願書の提出

願書に必要事項を記入し、特許庁宛に郵送します。

郵送の際は、簡易書留で送ることが推奨されています。

願書の受付期間を確認して、必ず期限内に郵送するようにしましょう。(消印有効)

試験の免除申請に必要な書類は前もって揃える

願書を準備する際に注意すべきなのは、

弁理士試験の一部について免除を受ける場合は、必要書類を予め用意しておくべき

ということです。

特に、「修士・博士等の学位に基づく論文式筆記試験(選択科目)の免除」を受けようとする人は、願書の交付前である2月末日までに申請をしておく必要があります。

申請自体は通年受け付けているので、早めに済ませておきましょう。

なお、試験の免除申請についての詳細は、弁理士試験公告や特許庁の下記のページを参照してください。

弁理士試験の内容は?

弁理士試験の短答、論文(必須科目・選択科目)、口述について、それぞれ内容を解説します。

短答試験

- 試験形式: 筆記式(マークシートに記入)

- 問題数: 60問

- 試験時間: 3時間30分

- 受験地: 東京、大阪、仙台、名古屋及び福岡

- 合格率:10.3%(令和4年度)

短答試験は、マーク式の筆記試験で、5つの選択肢の中から答えを選択します。

試験時間3時間30分で、60問を回答します。

試験問題の内訳は、

- 特許・実用新案に関する法令 20題

- 意匠に関する法令 10題

- 商標に関する法令 10題

- 工業所有権に関する条約 10題

- 著作権法及び不正競争防止法 10題

となっています。

合格点は年によって変動しますが、39点前後になることが多いようです。

短答試験に受からないと、その後の論文試験の受験資格が得られませんので、受験者はまずは短答試験の合格を目指すことになります。

論文試験(必須科目)

- 試験形式: 筆記式(論文)

- 問題数: 【特許・実用新案】大問2問、【意匠】大問2問、【商標】大問2問

- 試験時間: 【特許・実用新案】2時間、【意匠】1時間30分、【商標】1時間30分

- 受験地: 東京、大阪

- 合格率: 26.3%(令和4年度)

論文試験は短答試験の合格者が受験することができます。

論文試験は、その名の通り、問題に対して自分の考え(もちろん、法律や判例等に基づいていなければダメ)を論述するという試験。

法律や判例、学説についての知識はもちろんですが、限られた時間の中で出題者の題意に沿いつつどのように論述を展開させるかという答案構成能力が求められます。

試験時間は、特許・実用新案で2時間、意匠、商標はそれぞれ1時間30分です。

これを1日ぶっ通しでやるので、かなりハードな試験と言えるでしょう。

なお、論文試験に落ちてしまった場合には、各科目の論文の評価(ABCDの4段階)が通知されます。

論文試験(選択科目)

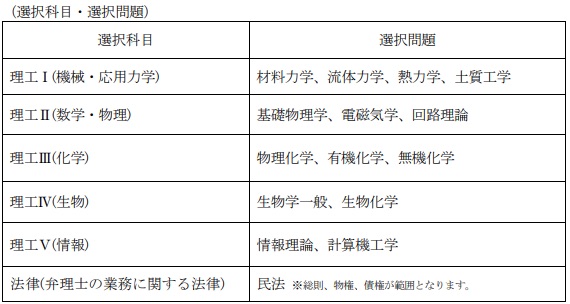

論文試験(選択科目)は、下記の科目の中から、選択問題を1つ選択して回答します。

(弁理士試験受験案内より抜粋)

なお、選択問題は願書提出時に選択しなければならず、以降の変更はできません。

試験時間は1時間30分です。

なお、論文試験の選択科目については、理系の修士や博士号を持っている等の条件を満たせば免除になる可能性があります。

事実、論文試験の受験者の約80%以上が何らかのかたちで選択科目を免除されています。

試験免除についても願書に記入するので、それまでに自分が免除の対象になるか必ず確認しましょう。

口述試験

- 試験形式: 口頭試問

- 試験科目: 工業所有権(特許・実用新案、意匠、商標)に関する法令

- 試験時間: 3科目(特許・実用新案、意匠、商標)それぞれについて、10分程度

- 受験地: 東京

- 合格率: 96.4%(令和4年度)

論文試験の合格者に待ち構えるのが、最後の難関、口述試験です。

口述試験では、面接官に対して口頭で回答します。(ひらたく言うと面接試験です。)

例年、口述試験は3日間にわたって開催され、受験者は試験日をどこかの日程に割り振られます。

口述試験の合格率は例年90%以上あり、口述試験で不合格となる受験者はごくわずかです。

しかし、法律知識を口頭で正確に答えるという、短答や論文とはまた違った力が求められ、気を抜くことができない試験です。

その他弁理士試験について

法改正の適用

特許法などの知的財産関連の法律は、わりと頻繁に改正されます。

弁理士試験の問題においては、

弁理士試験が実施される日に施行されている特許法等

が対象になります。

つまり、弁理士試験の日以前に改正法が施行されると、改正後の法律をもとに問題に回答する必要があります。

最終合格率

弁理士試験の最終合格率は、例年6〜8%の間で推移しています。

令和4年度の弁理士試験の最終合格率は6.1%となっています。

弁理士試験の合格率の推移や難易度については、以下の記事で詳しく書いていますので、あわせてご参考に!

弁理士試験の難易度は?理系最高峰を目指せ!

弁理士試験の難易度は?理系最高峰を目指せ!

試験免除

弁理士試験では、所定の条件を満たしている受験者は、試験の一部が免除されます。

代表的なものを挙げると、

- 理系の修士課程を修了 →論文試験の選択科目が免除

- 所定の公的資格(薬剤師、応用情報技術者、行政書士など)の保持者 →論文試験の選択科目が免除

- 昨年または一昨年の短答試験合格者 →短答試験が免除

- 昨年または一昨年の論文試験合格者 →論文試験が免除

などがあります。

弁理士試験の勉強法は?

弁理士試験に合格するためには、最低1年は勉強をしなければならず、長丁場になります。

その際に、鍵となるのがいかに効率的に勉強を進めるかということ。

特に短期合格を狙うのであれば、勉強の効率性を高めるために知恵を絞る必要があります。

弁理士試験の勉強法については下記の記事で書いてます、こちらもぜひ参考にしてみてください!

弁理士試験の勉強法|一発合格のための非常識なやり方とは?

弁理士試験の勉強法|一発合格のための非常識なやり方とは?

弁理士講座はどう選ぶ?

弁理士試験を突破するためには、資格予備校が提供する弁理士講座を受講することが欠かせません。

合格のカギになるのが、自分に合った弁理士講座を選ぶことです。

無料説明会や公開セミナーなどを利用して色んな講師の講義を聞いてみて、自分にとってベストな講師を見つけましょう。

代表的な資格予備校としては、

- LEC(東京リーガルマインド)

※弁理士予備校の最大手で合格実績が豊富。短期合格を狙いたいならここ!

※弁理士予備校の最大手で合格実績が豊富。短期合格を狙いたいならここ! - 資格スクエア

※オンラインの弁理士講座を提供。受講料がLECのほぼ半額と安い

おすすめの弁理士予備校については以下の記事で詳細をまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください!

弁理士の通信講座おすすめ【2025年版】全予備校を徹底比較

弁理士の通信講座おすすめ【2025年版】全予備校を徹底比較