弁理士は国家資格の中でも取得するのがかなり難しい資格です。

特に、理系資格の中ではダントツに難しく、弁理士は理系資格の最高峰であると言われています。

ちなみに私も過去に弁理士試験を受験したことがあるのですが、かなりハードな試験でした。(人生で一番勉強したかも)

この記事では、合格率などのデータや私の過去の経験を踏まえつつ、弁理士試験の難易度について迫ってみたいと思います!

- LEC(東京リーガルマインド)

※弁理士予備校の最大手で合格実績が豊富。短期合格を狙いたいならここ!

※弁理士予備校の最大手で合格実績が豊富。短期合格を狙いたいならここ! - 資格スクエア

※オンラインの弁理士講座を提供。受講料がLECのほぼ半額と安い

※オンラインの弁理士講座を提供。受講料がLECのほぼ半額と安い

本記事の内容

弁理士試験ってどんな試験?

まず、前提知識として、弁理士試験がどういうものかをざっと整理しておきましょう。

弁理士は知的財産の専門家

弁理士とは、知的財産の専門家で、特許、意匠、商標の出願手続の代理などができる資格です。

(たまに弁護士と間違われますが、全く別の資格です)

例えば、企業が研究開発の成果を保護するために特許出願を行いますが、その際に活躍するのが弁理士です。

弁理士は、企業がした発明を特許出願するための書類(特許明細書)を作成し、特許が取れるまでお役所(特許庁)に対する諸々の手続きを代理します。

その他にも、弁理士は意匠(もののデザインを保護する権利)や商標(商品名やサービス名を保護する権利)などの出願・権利化手続きを行い、主に企業の活動を裏で支える専門性の高い仕事です。

なお、特許に関する仕事には理系的知識が求められることから、弁理士は理系向けの資格であると認知されています。

実際、弁理士試験の受験生の7割は理工系学部の出身者です。

弁理士に理系出身者が多い理由については、下記の記事で詳しく書いていますので、こちらもご参考に!

弁理士は理系出身者が8割なのはなぜ?【大学生の僕が目指した理由】

弁理士は理系出身者が8割なのはなぜ?【大学生の僕が目指した理由】

弁理士試験は短答、論文、口述の3段階

弁理士になるためには、弁理士試験に合格する必要があります。

弁理士試験は、大きく以下の3つの試験から構成され、これらの全てに合格しなければなりません。

- 短答試験:マーク式の択一試験

- 論文試験:特許法などの問題について答えを論述する試験

- 口述試験:試験官の質問に口頭で回答する試験

各試験は1年に1回、日程を分けて行われます。

基本的に、短答試験の合格者のみ論文試験を受験することができ、論文試験の合格者のみ口述試験を受験することができます。

なお、弁理士試験の詳細な試験制度については、下記で解説しています。

弁理士試験の日程と内容【2025年度版】を解説します!

弁理士試験の日程と内容【2025年度版】を解説します!

弁理士試験の難易度は理系最高峰レベル?

ここからは弁理士の難易度についてデータをもとに解説します。

弁理士試験は難しい試験と言われますが、実際のところどうなのでしょうか?

以下のような観点から、弁理士試験の難易度に迫ってみたいと思います!

- 最終合格率

- 平均受験回数

- 受験資格

- 合格者の出身大学

- 他の国家資格との比較

最終合格率

資格試験の難しさを示す指標の一つとして合格率があります。

上述のように、弁理士試験は、短答・論文・口述の3つの試験から構成されますが、この3つの試験に合格することを最終合格と言います。

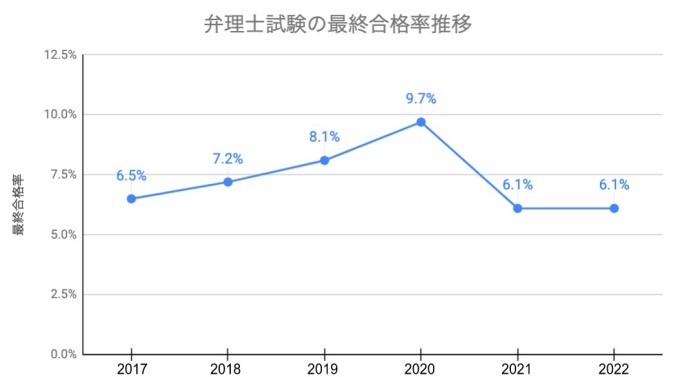

下記のグラフは、近年の弁理士試験の最終合格率の推移を表したものです。

※弁理士試験統計を元に当ブログで作成

2020年度は9.7%とかなり高かったですが、2021年と2022年は共に6.1%です。

例年、だいたい6〜8%の間で推移しています。

後で詳しく述べますが、最終合格率が1桁台というのは、日本の国家資格の中でもトップクラスの難しさです。

余談ですが、平成の前半くらいまでは、弁理士試験の合格率はさらに低く、なんと3%程度だったそうです。

その時代の合格者はある意味レジェンドみたいなかんじで、たまにベテラン弁理士がその次代の過酷な試験勉強の様子を武勇伝的に語っているのを耳にします(笑)

短答、論文、口述試験の合格率

最終合格率だけでなく、弁理士試験を構成する各試験の難易度もみていきましょう。

冒頭でも述べたように、弁理士試験は大きく3段階に分かれます。

- 短答試験:マーク式の択一試験

- 論文試験:特許法などの問題について答えを論述する試験

- 口述試験:試験官の質問に口頭で回答する試験

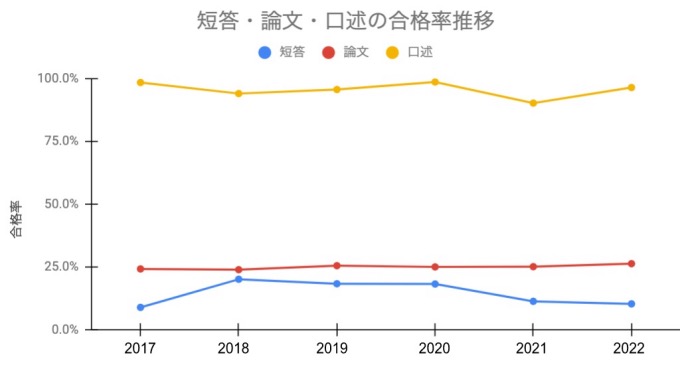

短答・論文・口述のそれぞれの試験について、合格率をまとめたグラフがこちら。

※弁理士試験統計を元に当ブログで作成

短答試験の合格率(青色の線)は、年によってバラつくのですが、大体10〜20%くらいになります。

2022年度の短答試験の合格率は10.3%でした。

短答は弁理士試験の第1関門なわけですが、この時点でかなりの受験者がふるいにかけられることになるわけですね・・・。

論文試験の合格率(赤色の線)はわりと安定していて、例年25%程度になります。

ちなみに、論文試験は

- 必須科目

- 選択科目

の2つがあり、上の合格率は両方の試験を合わせた合格率になります。

選択科目は一定の条件(理系の大学院を卒業しているなど)を満たすと免除されるため、大半の受験生は選択科目免除の適用を受けています。

論文試験は、短答よりも合格率が高いので、一見簡単なのかと思いますが、全くそんなことはありません。

短答試験を突破した受験者でさえ4人に1人しか受からないのが論文試験、ととらえるべきで、実質的に弁理士試験の1番の山場になります。

口述試験の合格率(黄色の線)は、例年95%前後です。

データ上は、短答と論文を突破すれば、口述にはほぼ受かるということになります。

ただ、口頭試問の形式であり、最後の最後まで気を抜くことができないのが口述試験なのです。

平均受験回数

合格率と並んで、資格試験の難易度を示す指標となるのが、最終合格者の受験回数(合格するまでに何回受験したか)です。

合格者の受験回数が多い資格とは、「取りたいけどなかなか取得できずに何度も受験する資格」であり、つまりは難易度の高い資格であると言えます。

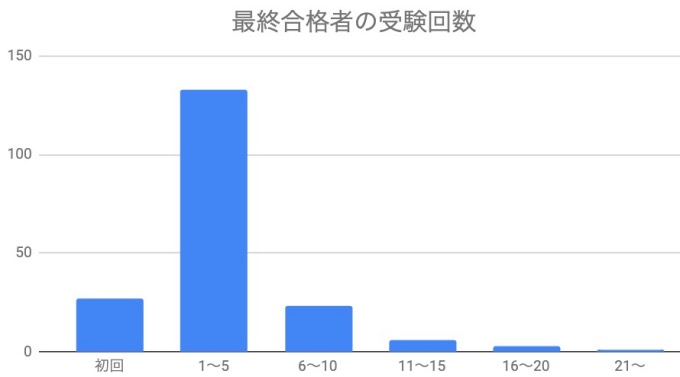

以下は、2022年の弁理士試験における最終合格者の受験回数の分布です。

受験回数1〜5回がボリュームゾーンで、最終合格者の約70%となります。

初回の受験で合格(つまりは一発合格)した人も27人いて、合格者全体の約14%になります。

最終合格者の受験回数を平均すると3.4回になります。

つまり、弁理士試験は、平均的には3〜4回チャレンジしてようやく合格できる試験ということですね。

ちなみに多くの人は、1年前くらいから勉強を始めて初回の試験に臨むのが普通なので、勉強の期間としては平均4〜5年間ということになりますね・・・。

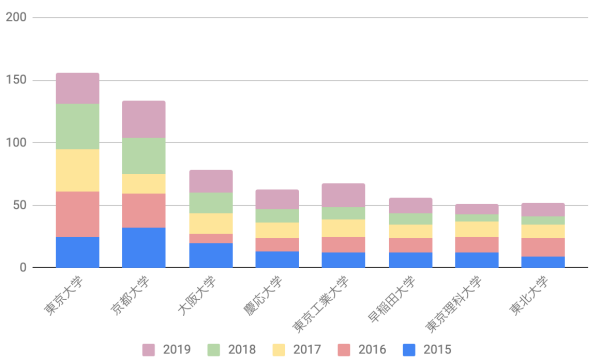

弁理士試験合格者の出身大学ランキング

弁理士試験の合格者の出身大学はどこが多いのでしょうか?

想像に難くないのですが、旧帝大や早慶が合格者数ランキングの上位を占めています。

2019年度のデータでは、

- 【1位】京都大学:30人

- 【2位】東京大学:25人

- 【3位】東京工業大学:19人

- 【4位】大阪大学:18人

- 【4位】慶応大学:16人

となっています。

ここ数年の、弁理士合格者数の上位校をグラフで示すとこんなかんじ。

東大、京大の2大学が抜けていて、次に阪大、慶応、東工大などが第2集団を形成しています。

やはり弁理士試験は、統計的には名門大学の出身者が合格する試験と言えそうです。

受験資格はとくに無し

弁理士試験の受験資格は特に無く、基本的に誰でも受験することができます。

そういう意味では、弁理士試験は難しいものの、間口が広い試験であるといえますね。

他の国家資格との難易度比較

弁理士を他の難関資格と比較するとどうでしょうか?

以下、代表的な難関国家資格と比較してみました。

| 資格名 | 合格率 | 受験資格 |

| 弁理士 | 6.1% | 誰でも受験可能 |

| 弁護士 | 45.5% | 法科大学院修了又は予備試験に合格 |

| 公認会計士 | 7.7% | 誰でも受験可能 |

| 税理士 | 19.5% | 税法科目の受験に社会科学に属する科目の履修等が必要 |

| 司法書士 | 5.2% | 誰でも受験可能 |

| 行政書士 | 12.1% | 誰でも受験可能 |

| 医師免許 | 91.7% | 医学部で正規課程を修了 |

| 一級建築士 | 21.0% | 大学等で指定科目を修めて卒業等が必要 |

| 技術士 | 11.6%(二次試験) | 誰でも受験可能 |

| 応用情報技術者 | 26.2% | 誰でも受験可能 |

※2022年度のデータを元に作成

合格率で見ると、弁理士試験は最難関の部類に入ることがお分かり頂けるかと思います。

ただし、試験によっては受験資格が必要だったりするので、合格率だけで単純な比較はできません。

例えば、弁護士(司法試験)の合格率は40%以上と高いですが、合格者の多くは予備試験の合格により受験資格を得ています。

予備試験の合格率は3%程度ととんでもなく難しい試験です。

また、理系資格の代表である医師免許も、そもそも大学の医学部に入るのが超絶難しい(もしくは大金が必要)なので、合格率だけで比較するのはナンセンスです。

そんなわけで単純比較は難しいですが、少なくとも弁理士は他の難関国家資格と比べても遜色ない難しさであることは確かです。

少なくとも、誰でもチャレンジできる理系国家資格としては、最高難易度と言えるでしょう。

これが「弁理士は理系資格の最高峰である」と言われる所以だと思われます。

僕が感じた弁理士試験の難しさ

以上、主に統計データから弁理士試験の難易度について見てきました。

ただ、データだけ見ても、なかなか実感が湧かないのではないかと思います。

そこで、私が弁理士試験を実際に受験した感想や苦労についてもご紹介します!

かなりの勉強量が必要

弁理士試験はかなりの勉強量が必要です。

私の場合、平日に4〜5時間、休日はほぼ1日を勉強に費やしていました。

ただ、受験当時、私は学生でした。

社会人が同様のペースで進めるのはかなり困難だと思います。

なお、弁理士試験の勉強時間については、下記の記事で詳しく書いています。

弁理士試験の勉強法|一発合格のための非常識なやり方とは?

弁理士試験の勉強法|一発合格のための非常識なやり方とは?

短答は範囲が広い

実際、短答はマーク式の試験とはいえ、問題の難易度は高く、出題範囲も一番広いです。(論文や口述は特・実・意・商の4科目に限られるのに対して、短答では著作権、不正競争防止法、条約なども問われる)

基本的に、弁理士受験生は、まず短答試験の合格を目指して猛勉強することになります。

論文では腱鞘炎に・・・

論文試験では、問題に対する答えを文章で論述しなければなりません。

大学入試でいう小論文試験みたいなものですね。

これがやってみると、かなり難しい・・・。

内容云々の以前の問題に、回答用紙を文字で埋めるだけでも苦労しました。

そこで、私は1日に最低1通は論文を書く、という訓練をしていました。

その結果、あまりに手首を酷使して腱鞘炎に・・・。

試験の直前は、手首をいたわるために、論文構成のみを練習していました。

ちなみに論文試験の試験時間は、特許・実用新案で2時間、意匠、商標はそれぞれ1時間30分であり、これを1日ぶっ通しでやります。

論文試験がいかにハードな試験であるかがお分かり頂けるかなと。

口述は異次元の緊張感

口述試験とは要は面接試験みたいなもので、試験官から出される問いに対して口頭で回答する形式(口頭試問)です。

これがめちゃめちゃ緊張するんですよね・・・。

受験生の中には、頭が真っ白になって、何も答えられなかったという人も。

上で述べたように、口述試験の合格率95%程度と、データ上はほとんどの受験生は合格できます。

しかし、自分がその僅かな例外(つまり口述落ち)になるんじゃないかという恐怖感が常につきまといます。

それでも何があるかわからない、恐ろしい試験なのです。

まとめ

というわけで、弁理士試験の難易度について解説しました。

まとめると、

- 弁理士試験の最終合格率は約6%

- 試験は、短答、論文、口述の3つから構成され、それぞれ大変

- 最終合格者の平均受験回数は3〜4回

- 合格者の多くは東大・京大などの難関大学出身

- 他の国家資格と比較しても最難関の部類

ということですね。

弁理士がどの程度の難易度なのかが伝わったら幸いです!

難しい弁理士試験を突破するには?

本文で解説したように、弁理士は国家資格の中でも最難関クラスの資格です。

そのため、独学で試験を突破しようというのはかなり無謀だと言わざるを得ません。

もし弁理士試験の受験を考えているのであれば、素直に資格予備校や資格学習サービスを利用しましょう。

実際、ほとんどの受験生は資格予備校の弁理士講座を使って勉強しています。

弁理士講座を提供している代表的な予備校として、下記のようなところがあります。

- LEC(東京リーガルマインド)

※弁理士予備校の最大手で合格実績が豊富。短期合格を狙いたいならここ!

※弁理士予備校の最大手で合格実績が豊富。短期合格を狙いたいならここ! - 資格スクエア

※オンラインの弁理士講座を提供。受講料がLECのほぼ半額と安い

※オンラインの弁理士講座を提供。受講料がLECのほぼ半額と安い

LECは予備校の中では一番知名度が高く、長年弁理士試験の合格者を多数出してきた実績があります。

また、講師のバリエーションも豊富で、通学とオンライン講座を柔軟に組み合わせられるのもLECの強みです。

その分受講料は高いですが、それを許容できる人は、やはりLECを選択するのが一番無難でしょう。

\弁理士試験の短期合格に圧倒的な実績!/

一方で、資格スクエア![]() はオンライン講座に特化していますが、その分受講料はLECよりだいぶ安いです。

はオンライン講座に特化していますが、その分受講料はLECよりだいぶ安いです。

また、オンライン資格スクールの中ではサポート体制が手厚く、合格実績があるのも資格スクエアの特徴です。

受講料を抑えつつも、一定のクォリティを担保したい方は、資格スクエアを検討してみると良いでしょう。

ユーザ登録(無料)をすることにより、お試しの講義動画が視聴できますので、ぜひ体験してみることをおすすめします。

\ベテラン講師の講義がLECの約半額で受けられる!/

弁理士講座を提供する全予備校の詳細や講座の選びのポイントについては下記の記事でまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください!

弁理士の通信講座おすすめ【2025年版】全予備校を徹底比較

弁理士の通信講座おすすめ【2025年版】全予備校を徹底比較