弁理士は理系資格の最高峰と言われ、資格取得までにはそれなりの費用と膨大な勉強時間が必要です。

一方で、資格を取得できれば、独立して特許事務所を開業できたり、就職や転職で有利になったりとメリットがあると言われています。

そのため、理系の方を中心に弁理士に興味を持っている人も多いのではないでしょうか?

しかし、近年、「弁理士は将来性がない」という悲観的な論調を多く耳にするようになりました。

これは昔に比べると、弁理士間の競争の激化や企業の出願方針の変化などによるものだと思います。

この記事では、

弁理士を目指そうかと思ってるけど、将来性のある資格なの?

という方に向けて、弁理士の現状と今後の将来性について、私なりに考えてみたいと思います!

ちなみに、私は学生のときに弁理士試験に合格した後、新卒で企業の知財部に入り、現在に至ります。

かれこれ10年以上弁理士業界にどっぷり漬かっているので、参考にして頂けるかと思います。

- LEC(東京リーガルマインド)

※弁理士予備校の最大手で合格実績が豊富。短期合格を狙いたいならここ!

※弁理士予備校の最大手で合格実績が豊富。短期合格を狙いたいならここ! - 資格スクエア

※オンラインの弁理士講座を提供。受講料がLECのほぼ半額と安い

本記事の内容

弁理士の現状はどうなってる?

まず、弁理士の現状がどうなっているかについて見ていきましょう。

弁理士ができること

そもそもの前提として、弁理士資格がどういうものかについて解説します。

弁理士は、

知的財産の専門家で、特許、意匠、商標の出願手続等の代理などができる資格

です。

例えば、企業が研究開発の成果を保護するために特許出願を行いますが、その際に活躍するのが弁理士です。

弁理士は、企業がした発明を特許出願するための書類(特許明細書)を作成し、特許が取れるまでお役所(特許庁)に対する諸々の手続きを代理します。

その他にも、弁理士は意匠(もののデザインを保護する権利)や商標(商品名やサービス名を保護する権利)などの出願・権利化手続きを行い、主に企業の活動を裏で支える専門性の高い仕事です。

このような知的財産に関する代理人業務は、弁理士の独占業務となっています。(弁理士じゃない人が知財手続きの代理をすることが法律上禁止されている)

こういった法律上の制限があるため、弁理士資格を取ることではじめて、独立して特許事務所を立ち上げることが可能となります。

独立が難しくなり、年収も下がり気味

近年では、弁理士として独立する際のハードルが上がり、年収も下がり気味というのが実情です。

昔(2000年代前半くらいまで)は弁理士間の競争がそれほど激しくなかったので、ある程度独立も容易でした。

その後、弁理士試験の制度変更により弁理士の数が急増しました。

また、クライアントである企業側も国内出願の件数を絞るなど、出願方針に変化がありました。

このような背景から、弁理士として独立する難易度は上がり、現状、ほとんどの弁理士が特許事務所や企業に雇用されて働く、いわゆる勤務弁理士となっています。

そして、弁理士の独立が減って、勤務弁理士が増えたことにより、弁理士として大きく稼げることも減りました。

勤務弁理士は、基本的にサラリーマンと一緒ですから、極端に高い年収というのは期待できません。

その結果、昔に比べると弁理士の年収は下がっています。

ちなみに、ご参考までにですが、勤務弁理士の年収についても紹介しておきます。

特許事務所(大手)に勤務した場合の年収は、だいたい下記のようなかんじです。

- 見習い:〜500万円

- ジュニア:500〜700万円

- シニア:700〜1000万円

- マネージャー:1000万円〜

- パートナー:2000万円〜

つまり、それなりの規模の特許事務所で管理職クラスにならないと、年収1000万円を超えるのは難しいということですね。

なお、弁理士全体の平均年収は700万円程度だと言われています。

弁理士の年収については下記の記事で詳細を解説しています。

弁理士の年収事情を大公開!【1000万円超えは現実的なの?】

弁理士の年収事情を大公開!【1000万円超えは現実的なの?】

転職等の際には評価される

転職等の場面では、弁理士資格はまだまだ価値があると思います。

弁理士試験に合格するのは難しく、知財の専門性を証明する資格として一目おかれます。

特許事務所や企業の知財部に転職する場面では、弁理士資格があると評価される可能性が高いでしょう。

(もちろん、資格に裏打ちされた実務経験がないと厳しいですが・・・。)

弁理士資格がなくても知財の仕事をすることは可能ですが、やはり資格があったほうがキャリアが開けると思います。

弁理士の需要は今後どうなる?

弁理士の現状としては、

- 独立のハードルが上がり、ほとんどが勤務弁理士である

- 結果、弁理士として大きく稼げることが減っている

- 転職などの際には資格があると評価される

というかんじです。

では、そんな弁理士という職業は今後どうなって行くのでしょうか?

弁理士の今後を左右する要因としては、

- 国内出願件数

- 弁理士数

- AI

が考えられます。

国内出願件数は弁理士の需要に相当し、弁理士数は需要に対する供給に相当します。

つまり、この需要と供給のバランスが今後どうなるかが、弁理士の将来性を占う上でカギになります。

また、将来的なAIの発展によって弁理士の仕事が代替される可能性もあるかもしれません。

順に見ていきましょう。

国内出願件数(需要)

上述のように、弁理士は日本における特許出願等の知財手続きの代理を行う資格です。

従って、弁理士の仕事のパイの大きさ(需要)は日本国内の出願件数に左右されます。

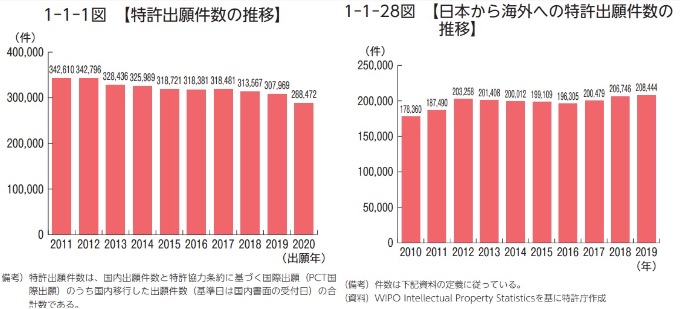

以下は、弁理士の仕事に占める比率が高い特許出願の件数の推移です。

まず、左側のグラフは日本国内の特許出願件数の推移です。

グラフから、日本国内の特許出願件数は年々右肩下がりに減っていっていることがわかります。

ここ10年では、約20%も出願件数が減少しています。

おそらくは、世界における日本のマーケットとしての魅力が低下しているのと、特許権の威力(特許権者の勝率や損害賠償額)が高くない、というのが要因でしょう。

(なお、米国や中国における特許出願の伸びから、世界全体の特許出願件数は増加傾向です)

一方、右側のグラフは日本から海外への特許出願件数の推移です。

外国特許出願の件数については、2012年までは増加し、それ以降はほぼ横ばいで推移しています。

これらの事実は、企業が日本出願の件数を絞る一方で、外国出願をする比率を高めるという方針にシフトしたことを表しています。

つまり、

弁理士の主要業務(国内出願の代理)は需要がなくなってきている

ということです。

日本の特許制度が大改革されない限りは(例えば、米国のようにディスカバリーや懲罰賠償制度が導入されるとか)、このトレンドは変化しないでしょう。

弁理士の数(供給)

弁理士の将来を占う上で、弁理士の数も重要!

市場にどれだけ弁理士が供給されているかで、弁理士業界の競争の激しさがわかります。

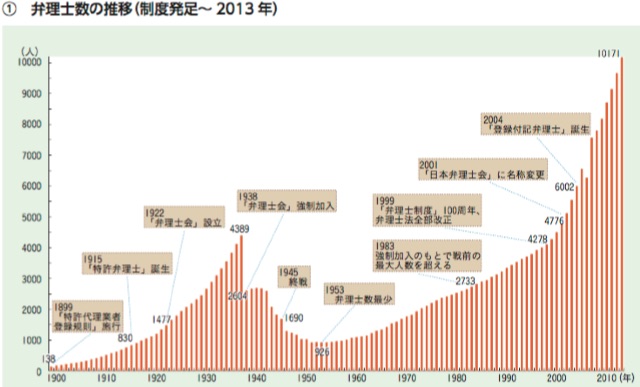

実は、弁理士の数は一昔前と比べるとかなり数が多くなっています。

その推移を表したのが以下のグラフ。

上記のグラフから、弁理士試験が易化した2000年以降に、急激に数が増えていることがわかります。

ここ数年は、弁理士試験の最終合格者数が300人を割るなど、一時期に比べると弁理士の増加スピードは落ちてはいます。

それでも、弁理士の数(自然人)は2021年9月時点で11,681人です。(出典:会員分布状況(日本弁理士会))

すでに相当な数の弁理士が市場に供給されている

という状況に変わりはないでしょう。

余談ですが、大昔(うん十年前)ですと弁理士は大変希少だったため、試験に合格して弁理士登録したら、「先生、ぜひうちの会社の特許出願をお願いします」とクライアントの方から仕事をもってきたそうです。

今となっては信じられない話ですが(笑)

AI

少し前に、「弁理士はAIに代替される可能性が92.1%である」というようなニュースが話題になりました。

士業の世界に衝撃をもたらしたのは、英オックスフォード大学などが発表した研究結果です。人工知能(#AI)で代替可能な業務の割合を #行政書士 は93%、#弁理士 は92%などとはじきました。#AI時代のサムライ業

▶奪われる定型業務 https://t.co/uPzRY3uSPW pic.twitter.com/YYAw5dKEAY— 日経新聞 法務報道部 (@nikkei_legal) September 24, 2017

結局のところ、専門家の間では上記の試算は信憑性が低いと考えられているようです。

しかし、今後のAI技術の発展に伴って弁理士の仕事の一部がAIによって代替される可能性は十分ありそうです。

仮にAIで代替されないにしても、上述のように国内出願が減っているので、特許明細書の作成などの書面作成業務だけではビジネスとして立ちいかなくなっていくでしょう。

私としては、将来的には、発明発掘や特許出願戦略の策定などの、本来企業側で行っていた仕事のアウトソース先としてのニーズがより高まっていくのではないかと思います。

現時点において、AIによって弁理士の仕事がどれほど奪われるかは未知数ですが、少なくとも求められる弁理士の仕事や役割は大きく変わっていきそうです。

僕が感じる弁理士の将来性

上ではデータで弁理士の今後を考えてみましたが、ここでは私の主観で弁理士の将来を書いてみたいと思います。

独立は尖った強みがないと厳しい

上述のように、現状、弁理士として独立してやっていくのはハードルが高く、今後もそれは変わらないと思います。

それは、すでに独立している弁理士についても同様です。

私も知財業界に10年ほど身を置いていますが、感じるのは、

これからは尖った強みが無い弁理士は厳しいだろうな

ということです。

私は企業にいるので、クライアント側の視点になりますが、世にごまんと特許事務所がある中で、「この事務所・この先生に依頼したい」と思わせるには、何かしらの分野に秀でていることが必要です。

例えば、

- 特定の技術分野(AIやIoTなど)に強い

- 特定の事業領域(通信規格の標準特許など)に精通している

- 外国の法律事務所とコネクションがあり、世界各国の外国出願に対応できる

- スタートアップの知財支援が得意

などですね。

もちろん、今でもこういった強みは必要ですが、これからはそういった傾向がますます強まるかなと。

加えて、単にクライアントから依頼を受けて出願手続きをやるだけでなく、発明発掘から入ったり、企業の出願戦略をアドバイスしたりといった、従来の弁理士業務の枠を超えた活動も必要だろうと思います。

キャリアアップには引き続き有効

一方で、独立はせずに、企業や特許事務所に弁理士として勤務する場合はどうでしょうか?

私としては、知財業界におけるキャリアアップという観点では、弁理士資格は今後も有利に働くと考えています。

近い将来に「知的財産」という概念が無くなるということは考えられず、むしろ技術革新のスピードが上がっていく中で知財の重要性は増すばかりでしょう。

一方で、知的財産を扱うプロフェッショナルのための資格として、弁理士に代わる存在はありません。

従って、将来においても、弁理士へのニーズ自体は(形は変わりこそすれ)残り続けるでしょう。

そして、弁理士資格は、知的財産の専門性をわかりやすく証明でき、結果、自身のキャリアを広げることに寄与します。

自分の経験でも、弁理士資格があることで諸々のチャンスが広がりました。

例えば、若輩ながら国のプロジェクトにさせてもらったり、会社内の弁理士のコミュニティに入れてもらったりしました。

その結果、普段の仕事ではできない経験を積めたり、普通では知り合えないような方々と知り合えたりと、すごく刺激を受けました。

また、転職にも成功することができました。

やはり、自分としては、弁理士資格が自分のキャリア形成に大きく役立っていると感じています。

まとめ

というわけで、弁理士の将来性について色々と書いてきました。

まとめると、

- 現状、弁理士として独立する際のハードルが上がり、年収も下がり気味。

- 国内出願件数は年々減少する一方で、すでに市場に相当な数の弁理士が供給されている

- 上記のトレンドは将来的にも変わらないだろう

- 尖った強みがあれば、独立してやっていくことができるかも

- 知財業界でのキャリアアップという観点では、弁理士資格があることは引き続き有効

ということですね。

弁理士を独立のための資格だと捉えると、弁理士の将来にとってそれほど明るい話題はありませんね・・・。

仕事のパイ(弁理士の本来業務)は減る一方なわけで、今後さらに競争が激しくなるのは必至でしょう。

一方で、今後は弁理士へのニーズが変化していく兆しがあり、尖った強みを活かすことができれば、まだまだ活躍できる余地はあると思います。

また、弁理士の多くが企業または特許事務所に勤務しているという現状を考えると、弁理士資格の意義は単に「代理人業務ができる(独立できる)」というだけではなさそうです。

やはり、知財関係の資格として弁理士は最高峰であり、法律知識や思考力の証明として今後も機能し続けることでしょう。

(他の資格として知的財産管理技能士もありますが、弁理士ほどの知名度ではありません。)

従って、

- 弁理士を取って、転職などでキャリアアップする

- 開発者や研究者が弁理士を取ってキャリアチェンジのきっかけにする

といったように、知財業界でのキャリアアップのための資格という意義は今後もあり続けるでしょう。

もちろん、資格があれば、将来的に独立して弁理士として名をはせる!という余地が残るのも、心強いです。

総じて、「弁理士資格を武器にキャリアを切り開いてやろう!」という意欲と実力がある人にとっては、弁理士の将来はまだまだ明るいと思っています。

というわけで、私としては、「弁理士に将来性はあるのか?」という問いに対しては、

全体的な弁理士の将来は明るくはないけど、悲観するほど真っ暗でもないよ

と答えますかね(笑)

弁理士を目指したいなら

この記事を読んで、

いっちょ、弁理士目指してみっか!

と思った意欲の高い方は、ぜひがんばってください!

まずは、下記の記事をおすすめします。

【弁理士になるには?】知っておきたい知識と具体的な始め方を解説します!

【弁理士になるには?】知っておきたい知識と具体的な始め方を解説します!

弁理士になるためのステップや試験制度、勉強の始め方などを解説しており、これから弁理士を目指す方にぴったりの内容になっています。

弁理士としてのキャリア

弁理士、あるいは知財業界で働くには、知っておきたい知識があります。

以下の記事は弁理士の転職についてまとめたものですが、知財業界全般のキャリアを考える上で参考になるかと思います。

弁理士の転職ノウハウ総まとめ!|知っておくべき10のポイント

弁理士の転職ノウハウ総まとめ!|知っておくべき10のポイント

弁理士の仕事や知財業界での就職・転職活動など、幅広くまとめていますので、ぜひご参考に!