知財の仕事は専門職ということもあり、知財業界はわりと転職が盛んな業界です。

そんな転職活動の際に必ず必要になるのが、今までの仕事の内容をまとめた職務経歴書!

私も過去に転職活動をしましたが、職務経歴書って何を書いたらいいのか結構悩みました。

もちろん、過去にやった仕事のことを書けばいいんでしょうが、

- 書式はどうしたらいいの?

- どこまで具体的に書いたらいいの?

など悩んだ記憶があります。

というわけで、この記事では、

転職活動することになったけど、職務経歴書をどう書いたらいいのかわからない・・・

という人に向けて、過去に私が転職で使用した職務経歴書をお見せしつつ、知的財産の仕事にフォーカスした職務経歴書の書き方を解説したいと思います!

ちなみに、これを書いている私は学生時代に弁理士資格を取り、新卒で企業の知財部に入って以来10年近く知財の仕事をしています。

転職経験もありますし、且つ私自身も企業で採用に関わったことがあるので、参考にして頂けると思います。

本記事の内容

弁理士・知財担当者の履歴書の書き方

転職活動において大事なのは、採用担当者に提出する履歴書・職務経歴書を準備することです。

これは、弁理士や知財担当者の転職においても変わりがありません。

というわけで、まずは、履歴書の全体的な書き方を解説します。

履歴書に書くこと

履歴書は、以下のような事項を書きます。

- 基本情報(名前、生年月日、住所など)

- 学歴

- 職歴

- 資格

基本的に、履歴書は事実を簡潔に書くだけでよく、詳細については職務経歴書の方に書きます。

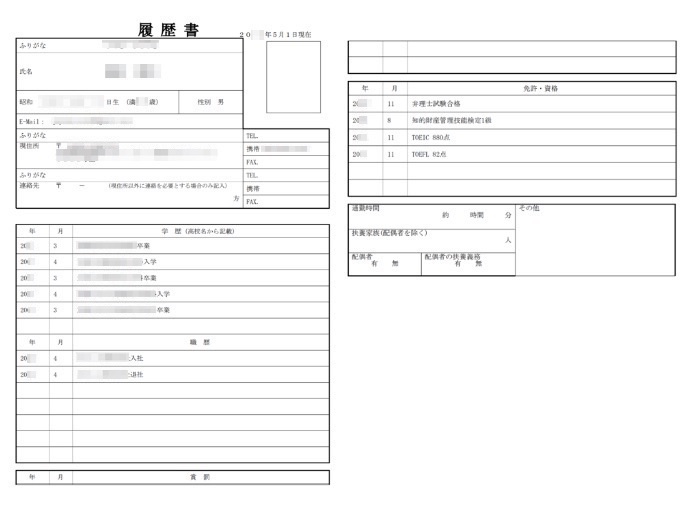

私の履歴書

私が転職で実際に使った履歴書はこんなかんじですね。

上記のように事実をさらっと書けばOK。

なお、履歴書のフォーマットはネットを検索すればいくらでも落ちているので、適当なものをダウンロードして使いましょう。

以下、いくつか履歴書における注意点です。

資格は知財に関係あるものだけを書く

知財の仕事で書いておくべき資格だと、

- 弁理士

- 知的財産管理技能士

- 英語系の検定試験(TOEIC、英検など)

- 技術系の資格(情報処理技術者など)

がありますね。

それ以外の資格もあれば書いてもいいですが、あまり知財に関係無い資格をごちゃごちゃ書きすぎると、「この人なにがしたいの?」と思われるので、ほどほどにしましょう。

あと、TOEICのスコアは700くらいないと、あまり書いても意味が無いかもしれません。

特に600より下だと、「英語ができない人なのね」と思われて逆効果なので、書かないほうがいいでしょう。

志望動機や趣味の欄は不要

フォーマットによっては志望動機や趣味の欄が設けてあるものもありますが、個人的には不要だと思います。

私は上記のように、履歴書に志望動機とか趣味は一切書いてないですが、書類選考には普通に通ってました。

履歴書にこういったものを書くと使い回しが難しくなりますし、何を書こうかうんうん考えるよりは、職務経歴書の方を充実させるのに時間を使うべきです。

どうしても書きたいものがあれば、職務経歴書の方に書けばOKです。

弁理士・知財担当者の職務経歴書の書き方

続いて、職務経歴書についてです。

職務経歴書は、応募者の経験や能力を判断するための資料として、採用担当者が1番重視する資料となります。

書類選考を突破して面接に行き着くために、職務経歴書は気合を入れて作成しましょう!

職務経歴書に書くこと

職務経歴書には、大まかに言いうと以下のような事項を記載します。

- 職務経歴

- 職務(自分がやった仕事)の詳細

- 実績やスキル

- 上記を裏付けるエピソード

基本的には、これまで会社で自分がやってきた仕事のことを詳しく書きます。

といっても、職務経歴書は企業に自分を売り込むための書類なので、事実を淡々と書くだけではダメ!

仕事を通してあげた成果や、仕事から身についたスキルなど、応募先の採用担当者にアピールするであろう事項を随所に盛り込みます。

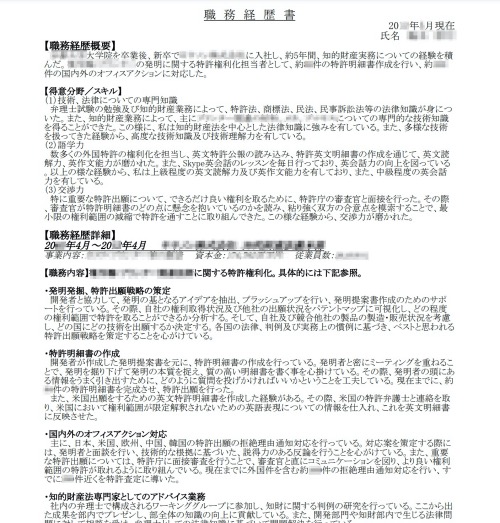

私の職務経歴書

恥ずかしいのですが、ご参考までに私が実際に転職活動で使った職務経歴書を上げておきます。

もちろん、「これがイケてる職務経歴書の書き方だ!」などと言うつもりは毛頭ありません!

ご参考までに留めておいていただければと。

ちなみに、当時は社会人5年目とかだったので、書いていることがほぼ特許権利化についてです。

分量も2ページ目にちょっとかかるくらいで、若干少な目かなと思います。

もうちょいシニアな人だったら、他にも色々書くことがあるんじゃないかと。

職務経歴書のフォーマット

意外と悩みどころなのが、職務経歴書のフォーマットをどうするかです。

職務経歴書の場合、履歴書ほどカチッと決まったものが無く、各エージェントが持っているフォーマットもまちまちだったりします。

ご参考までに、上で紹介した私の職務経歴書だと、以下のような構成になっています。

職務経歴書

【職務経歴の概要】

職歴全体のまとめ

【得意分野、スキル】

アピールしたい自分のスキル+エピソード

【職務経歴詳細】

<会社1>

在職期間、会社概要

・業務1

業務1の詳細、そこであげた成果など

・業務2

業務2の詳細、そこであげた成果など

・業務3

業務3の詳細、そこであげた成果など

もちろん、上記のようにしなければならないという決まりはありません。

最低限、「職務経歴詳細」に相当する記載があれば、あとは自分が書きやすいように項目を設定すればよいかと思います。

職歴を書く順番

転職を何回かしていたり、部署異動で担当業務が変更になった人は、職歴をどういった順番で書くかも悩みどころです。

職務経歴書における職歴の順序としては、

- 編年体式:過去から現在の順(古い順)に職務経験を記載する形式

- 逆編年体式:現在から過去の順(新しい順)に職務経験を記載する形式

- キャリア式:職務経験を、分野別にまとめた形式

の3パターンがあります。

このうち、「キャリア式」は職歴が時系列に並ばずトリッキーな形になるので、通常は「編年体式」か「逆編年体式」を選択するべきでしょう。

では、「編年体式」と「逆編年体式」とではどちらが良いのか?

一般的には、現職でどんな仕事をしているかが重要になるので、仕事内容が新しい順に並ぶ逆編年体式が良いと思います。

ただし、今の会社の仕事内容が応募予定の企業の業務と離れており、その前の会社の職務経験をアピールしたい場合は、仕事内容が古い順に並ぶ編年体式にしたほうがベターでしょう。

結論としては、企業の採用担当者にアピールしたい職歴が前の方に来るようにフォーマットを選びましょう。

自分の職歴、実績、知財スキルを棚卸しする

ここからは、職務経歴書の職歴をどう書いていくかの話に入ります。

まず、今まで自分がしてきた業務を簡潔に書き出していきましょう。

例えば、

・20◯◯年〜

◯◯に関する技術の発明発掘、特許出願、中間処理を担当

年間で特許出願を◯件、中間処理を◯件担当した

・20△△年〜

新製品の立ち上げに伴い、△△の技術に関する特許出願戦略の策定、侵害予防調査を行った

・20☓☓年〜

部署異動で、新たにの技術について、発明発掘、特許出願、中間処理を担当

のようなかんじです。

一通り業務を書き出したら、それぞれの業務について、実績や身についたスキルなどアピールできそうなポイントを肉付けしていきます。

アピールする材料がない場合は・・・?

ここで、

自分には目立った実績なんて無いし、何をアピールしたらいいんだろう・・・

と、途方に暮れる人もいるのではないでしょうか?

(かく言う私もそんな経験があります・・・。)

しかし、たとえ目立った実績が無くても、日常業務で何気なく行っている工夫などがきっとあるはずです。

例えば、

- 開発者から発明を引き出すためにこんな工夫をしている

- より良い権利範囲で特許を取るためにこういう所にこだわっている

- 日常業務を効率化するためにこういう提案をした

などなどです。

上記のようなことを突き詰めて考えるのは非常に苦しい作業です。

しかし、書類を書くときにしっかり悩んで自分の実績を言語化できれば、後の面接で間違いなく役に立つので、がんばりましょう!

企業の知財職に応募する場合

上記で作成した職務経歴書を色んな企業に使い回しても良いですが、よりベターなのは、応募先の企業に合わせて職務経歴書でアピールする内容を調整することです。

企業の場合、一見同じような知財担当者の募集であっても、求めていることが企業によって結構違ったりします。

応募する企業の情報をできるだけ収集し、その企業がどのような状況にあるのか、どんな人物を求めているのかを考えましょう。

最低でも、応募しようとしているポジションの募集要項(求人票)は熟読し、求められているスキルや経歴にちゃんとマッチするように職務経歴書をカスタマイズしていきます。

例えば、ある企業の求人票では特定の事業分野の特許権利化を担当する人を募集する内容だったとします。

このような企業に対しては、特許権利化の経験や技術への理解度を深めに記載した職務経歴書を用意するべきです。

一方、別の企業の求人票では特許権利化だけでなく、契約、意匠・商標業務なども含めた知財業務全般を担当するという内容であったとします。

こちらに対しては、特許権利化を含め、それ以外の業務経験も幅広く記載して経験の広さをアピールします。

また、未経験の業務でも柔軟に対応できることをアピールするため、新しい業務に早期にキャッチアップできたエピソードを職務経歴書に盛り込みます。

なお、企業知財部への転職の進め方については、下記の記事もご参考にしてください。

知財部への転職はなぜ難しいのか?【採用担当者が理由を解説します】

知財部への転職はなぜ難しいのか?【採用担当者が理由を解説します】

特許事務所に応募する場合

特許事務所の採用において、多くの場合、採用担当者の関心があるのは、

候補者がどれだけ明細書が書けるか?

ということです。

従って、職務経歴書では、特許出願や中間処理に関する記載を厚くします。

具体的には、以下のようなことを記載します。

- 明細書の件数

- 中間処理の件数

- 担当した技術分野とその比率

その際、過去に自分が担当した特許出願のうち、自信があるものについて具体的な公開番号を記載しても良いでしょう。

なお、特許事務所への転職については、下記の記事もご参考にしてください。

特許事務所はやめとけ?転職で後悔する理由ランキング

特許事務所はやめとけ?転職で後悔する理由ランキング

まとめ

そんなわけで、知財の仕事に応募する祭の職務経歴書の書き方や重要性について書いてみました。

まとめると、

- 履歴書は事情を簡潔に書くだけでよい

- 職務経歴書は、企業に自分を売り込むための書類。事実(職歴)だけでなく、成果や身についたスキル等をエピソードを交えて書く

- 職務経歴書のフォーマットは色々あり、自分が書きやすいように項目を設定すればOK

- 職歴は、多くの場合、現在から過去の順(新しい順)に書いていくのがベター

- 日常業務をしっかり見つめ直す。何気なく行っている工夫がアピールになるかも?

- 応募先の企業が求めている人物像を予想し、それに合うように職務経歴書の内容を調整する

ということですね。

職務経歴書の内容は、単に書類選考を通過するためだけでなく、その後の面接の場面でも職務経歴書をもとに面接が進みます。

従って、職務経歴書の作成の段階で、自分のしっかりキャリアを振り返って、内容の濃いものを作成するようにしましょう。

これをしっかりやるのはしんどい作業ですが、準備した分だけ後で必ず報われるはずです!

この記事が知財で転職活動をしようとしている方のご参考になれば幸いです。

なお、企業知財部や特許事務所に転職活動には、転職エージェントを活用するのが定石です。

その際、

- 企業知財部への転職→ リクナビエージェントなどの大手エージェント

- 特許事務所への転職→ リーガルジョブボードなどの特化エージェント

というように、自分の希望する転職先に応じてエージェントを使い分けるのがおすすめです。

知財の転職エージェントのおすすめについては、下記の記事で詳細を書いています。

私が転職活動した際に使った転職エージェントの感想も書いているので、ぜひ参照してください!

知財・弁理士の転職エージェントおすすめ6選|体験談も紹介します

知財・弁理士の転職エージェントおすすめ6選|体験談も紹介します

弁理士などの知財職の転職のポイントについては以下の記事をどうぞ。

弁理士に限らず、知財の仕事で転職しようとしている方には参考にして頂ける内容となっています!

弁理士の転職ノウハウ総まとめ!|知っておくべき10のポイント

弁理士の転職ノウハウ総まとめ!|知っておくべき10のポイント