※当ブログはアフィリエイト広告を利用しています

弁理士は取るのが難しい資格ですが、取得できれば独立して特許事務所を開業できたり、就職や転職で有利になったりとメリットがある資格です。

そのため、知財関係者やエンジニアの方などを中心に、弁理士に興味を持っている社会人の方も多いと思います。

しかし、社会人だと日々の仕事があって、働きながら試験勉強を進めることになるので、本当に合格までいけるのか不安な方も多いのではないでしょうか?

ちなみに、私は過去に弁理士試験を受験して運良く一発で合格しています。

受験当時は学生でしたが、合格までにどれくらい勉強すればよいかは感覚として分かるし、社会人になってから弁理士になった知り合いもいっぱいいるので、実情を知っています。

先にネタバレしておくと、社会人で弁理士試験に合格している人はいっぱいいるけど、試験勉強はかなり大変だよ、ということです。

というわけで、この記事では、

弁理士に興味があるけど、働きながらでも合格できるの・・・?

と悩んでいる方に向けて、働きながら勉強時間を確保するためのポイントや社会人におすすめの弁理士講座などを解説します!

- LEC(東京リーガルマインド)

※弁理士予備校の最大手で合格実績が豊富。短期合格を狙いたいならここ!

※弁理士予備校の最大手で合格実績が豊富。短期合格を狙いたいならここ! - 資格スクエア

※オンラインの弁理士講座を提供。受講料がLECのほぼ半額と安い

本記事の内容

弁理士受験生のほとんどは働きながら勉強している

まず、社会人から働きながら弁理士試験に合格することが可能なのか、データから見ていきたいと思います。

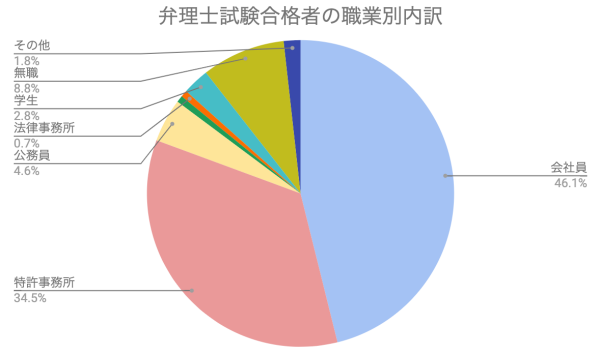

弁理士試験統計によれば、2019年度の最終合格者の職業別内訳は以下のようになっています。

やはり想像に難くなく、会社員と特許事務所勤務の方が合格者のほとんどを占めていますね。

上記のうち、学生、無職、その他を除くと、実に85%近くの人が働きながら弁理士試験に合格している、ということになります。

このように、弁理士試験の合格者において、社会人は圧倒的なマジョリティと言え、働きながら弁理士を目指すことは十分に可能だと言えますね。

働きながらいかに時間を確保するかがポイント

そんなわけで、社会人で弁理士試験に合格している人はたくさんいるので、そこは一安心です。

でも、現実的には働きながら合格するためにはめちゃくちゃ努力しないといけません。

以下、詳しく解説します。

勉強時間は3000時間が目安

弁理士試験の合格率は例年7%前後。

国家資格の中でもかなり難しいです。(ちなみに、理系の人が多く受験するので、理系資格の最高峰と言われたりしてます)

そんな弁理士試験に合格するには、一般的に3000時間ほどの勉強時間が必要であると言われています。

ぶっちゃけ、この数字の根拠は不明ですが、おそらく短期合格者をヒアリングして、合格まで大体の勉強時間を概算した数字なのではないかと思います。

個人的な感覚としても、どんなに効率良く勉強しても、合格までの勉強時間が3000時間を大きく下回ることは難しいだろうなと感じています。

なお、念の為ですが、3000時間はあくまで目安で、3000時間勉強すれば必ず合格する、というわけではありません。

私が受験者だった頃の場合

ご参考までに、私が弁理士受験生だった頃は、

- 平日:5〜6時間

- 土日:LECの弁理士講座+5〜6時間

くらいを勉強時間に費やしていました。

そして、前年の4月から受験勉強を開始して、翌年10月の口述試験までの約1年半の間、このペースを継続しました。

そうすると、だいたい一日に平均6時間の勉強を1年半やったと考えれば、私の場合、3285時間が合格までの勉強時間になりますね。

もっとも受験生当時、私は学生だったので、これぐらいの勉強時間を確保することができました。

社会人になった今、あのペースで勉強しろといわれると、正直かなり厳しいです・・・。

働きながらだとどれくらい時間が取れる?

社会人の方が1日平均6時間ペースで勉強時間を取るには、かなりがんばらなければなりません。

イメージとしては、

- 平日:平均4時間(会社に行く前に早起きして1〜2時間、会社終わってから2〜3時間)

- 土日祝日:平均8時間(起きてる時間を全て勉強に費やす)

というかんじですね。

もちろん、お盆も正月もゴールデンウィークも例外なく勉強です・・・。

仕事をやりながら(ましてや子育てをしながら)これをやるのは、かなりの体力と精神力を要するでしょう。

なお、これから弁理士試験を受けようという社会人の方におすすめなのが、「弁理士試験への招待」という本です。

こちらの本は、弁理士試験制度や勉強の進め方などを解説したいわば弁理士試験の入門書。

社会人の合格体験談も載っており、働きながらどのように勉強を進めていったのか参考になると思います。

働きながら弁理士試験に合格するためのポイント

上で述べたように、働きながら弁理士試験の勉強をするとなると、いかに勉強時間を捻出するのかがカギとなります。

ここでは、社会人が働きながら弁理士に合格するための心構え的なものを挙げます。

朝からスタートダッシュ!

忙しい社会人にとって、朝の時間をいかにうまく使えるかがカギとなります。

頭がフレッシュな朝のうちに、勉強を始めましょう!

毎日、決まった時間に起きるようにし、起きてから家を出るまでの時間を勉強時間として確保します。

最低1時間は勉強しておきたいですね。

そのためには、規則正しい生活が大事です。

次の日のパフォーマンスに響くので、飲み会などに行くのはもってのほか!

合格するまでの辛抱ということで、我慢しましょう…。

通勤などのスキマ時間をフル活用する

勉強時間を確保するためには、スキマ時間を有効活用したいところです。

特に、通勤中は勉強をする絶好のチャンス!

例えば、講義の音声を聞いたり、ノートを見返して復習したりする時間に使えます。

なお、後で詳しく述べますが、資格スクエアは、スマホでの講義視聴やオンライン問題集などの機能があります。

スキマ時間で勉強が進められるように最適化されていますので、こういったサービスを利用するのも一考です。

会社に使う時間を最小限に削る

社会人の弁理士受験生にとって、いかに会社にいる時間を減らして、勉強時間に当てるかが大事です。

そのためにも、

- 仕事をさっさと片付けて、残業は極力しないようにする

- 会社の飲み会とか業務以外のものは全て断る

を徹底しましょう。

こう言うと、

- 仕事の手を抜くなんてありえない

- いくら仕事を効率化しても、残業しないなんて無理

- 飲み会を断ると、上司に感じの悪いやつだと思われる

みたいな反論があるでしょう。

私も一応会社員なので、これらは「言うは易く行うは難し」なのは重々承知してます・・・。

でも、合格のためには、きれい事は言っていられません。

「一時的に評価が下がったり、人間関係が悪くなっても構わない」と腹をくくれるくらいじゃないと、なかなか合格できないのが弁理士試験であることを念頭に置いてほしいと思います。

短期決戦のつもりで

やはり、働きながらだと勉強時間を取れないので、「2,3年くらいかけて弁理士試験に合格すればいいや」と考える方もいるかもしれません。

でも、初めから合格まで何年もかけるつもりでいくと、結果的にそれ以上の時間がかかることになってしまう可能性大です・・・。

というのも、弁理士試験においては、

- 試験に必要な知識が膨大で、ある程度の知識量まで行くと、知識を維持するだけでも大変結構な勉強時間を割かなければならない

- 知的財産関連の法律は毎年のように法改正され、せっかく覚えた知識がどんどん古くなる

という事情があり、勉強の期間が長引けば長引くほど不利になります。

それに、何年にもわたって勉強へのモチベーションを維持し続けるのって厳しいですよね・・・。

だんだん勉強がしんどくなって、合格できないまま脱落するということにもなりかねません。

経験上、弁理士試験にはある種の勢いが大事です。

一発合格を目指すくらいの気持ちで短期間にガーっと勉強して、知識のピークが試験本番に重なるように持っていく、という姿勢が大事です。

学習効率を高める

いくら勉強時間を確保しても、勉強の効率が悪ければ元も子もありません。

弁理士試験の具体的な勉強法については、詳しくは「【決定版!】弁理士試験に一発合格するための勉強法」を参照してください。

弁理士試験の勉強法|一発合格のための非常識なやり方とは?

弁理士試験の勉強法|一発合格のための非常識なやり方とは?

私が弁理士試験に一発合格した経験から、効率的な勉強法について持論を語っています。

あと、効率的な学習法として、「脳が認める勉強法」という本に目を通しておくとよいかと思います。

記憶が脳に定着しやすい有効な学習法が科学的な根拠とともに紹介されていて、これを実践することで勉強の効率が挙がること間違いなしです!

弁理士試験を受験することを会社に言う・言わない?

ちょっと話が横道にそれますが、社会人の弁理士受験生の悩みとして、

弁理士試験の勉強をしていることを会社(上司とか)に言うかどうか

というのがあると思います。

言ったほうが良いかは、正直ケース・バイ・ケース(職場の環境次第)ですが、以下のように勤務先によってある程度傾向があるかなと思います。

特許事務所で働いている場合

特許事務所であれば、弁理士を目指して当然な風潮があるし、業務上も弁理士資格があったほうがいいので、素直に試験勉強していることを言えばいいと思います。

当然ながら、所長や先輩弁理士たちは過去に試験勉強した経験があるので、理解を示してくれることがほとんどでしょう。

企業の知財部で働いている場合

企業の知財部の場合は、正直なんとも言えないですね・・・。

私も過去に企業の知財部にいましたが、弁理士の勉強をしていることをまわりに言う人、こっそりやっている人の半々でしたね。

ただ、企業で働く上では、弁理士は必ずしも必要無い(実際、弁理士資格を持ってない人が大半)という事情があります。

なので、会社で言ったところで、業務量を調整してもらえる、みたいなことはあまり期待できないと思います。

それ以外(研究開発職とか)

上記以外の場合(例えば、研究開発の仕事をやっている人とか)は、職場において弁理士というものへの理解が全く期待できないので、基本的には周り言うのはやめておいたほうが良いと思います。

言っても、「あっそう」と聞き流されるか、「そんなヒマがあったら仕事しろ」と言われるかだと思います・・・。

ちなみに、弁理士受験生だった学生時代に、私が弁理士の勉強をしていることを研究室の教授に伝えたら、

弁理士なんてのは研究者の御用聞きみたいなもんじゃないか。何でそんなもん目指してるんだ

とボロクソに言われました(笑)

社会人におすすめの弁理士講座は?

上で述べたように、働きながらの試験勉強となると、なかなか時間を捻出するのが難しいので、できれば最短ルートで勉強を進めたいところ。

そのためには、資格予備校の弁理士講座を取るのがマストと言っても過言ではありません。

やはり、資格予備校では、弁理士試験を突破するためのノウハウが蓄積されているので、回り道をしないためにも素直にこれを利用しましょう。

弁理士講座を提供している資格予備校は結構な数(執筆時点で6つ)ありますが、社会人におすすめの弁理士講座として、

- LEC(東京リーガルマインド)

※弁理士予備校の最大手で合格実績が豊富。短期合格を狙いたいならここ!

※弁理士予備校の最大手で合格実績が豊富。短期合格を狙いたいならここ! - 資格スクエア

※オンラインの弁理士講座を提供。受講料がLECのほぼ半額と安い

の2つをご紹介します!

LEC(東京リーガルマインド)

- 一番知名度があり、短期合格実績が非常に豊富

- ベテラン講師が揃っており、講義の質が高い

LEC(東京リーガルマインド)![]() は、弁理士講座の中では一番知名度があり、弁理士試験の合格実績が非常に豊富です。

は、弁理士講座の中では一番知名度があり、弁理士試験の合格実績が非常に豊富です。

弁理士試験の受験指導に経験豊富な講師が多数在籍しており、特に短期合格に強いです。

私も受験生時代に、LECに通って1発合格を果たしました。

リアル型の資格予備校なので、通学(実際に校舎に通って授業を受ける)にも対応しています。

一方、LECのデメリットとしては受講料が高いことで、初学者向けのベーシックコースの受講料が約52万円(定価)です。

これは他の資格予備校と比較しても一番高い値段設定ではあります。

とはいえ、短期合格の実績があり、講師陣も充実しているので、「とにかく弁理士試験に短期合格したい!」という人は、LEC![]() を検討すると良いですね。

を検討すると良いですね。

\弁理士試験の短期合格に圧倒的な実績!/

資格スクエア

- オンライン特化のため、受講料がLECの約半額で済む

- 学習システムが優れており、時間や場所を選ばず勉強できる

資格スクエアは、オンラインに特化した資格学習サービスを提供しています。

オンライン特化でリアルの校舎を持たないため、受講料はLECの約半額(約25万円、定価)で済むのが魅力!

LECなどの既存の資格予備校と比べて優れているのが、オンラインの学習システムです。

講義動画をオンラインで視聴できるのはもちろんのこと、

- オンラインレジュメ: 講義の内容のレジュメ。講義動画と一緒に表示され、自分でメモを追加したりとカスタマイズ可能

- 質問投稿機能: 講義でわからない部分についての質問を簡単に投稿できる機能。

- 問題演習機能: 脳科学を利用した独自のアルゴリズムにより、個人の理解度に合わせて問題が提示される

- 進捗・学習時間管理

といった、スキマ時間を有効に使いたい社会人にとってありがたい機能が提供されています。

比較的新しいサービスなので実績面ではLECに及びませんが、実際に合格者も出始めています。

ユーザ登録するとお試し講座を視聴でき、具体的な講義の様子を見ることができます。

ユーザ登録や資料請求は無料なので、まずは登録してみてはいかがでしょうか?!

\ベテラン講師の講義がLECの約半額で受けられる!/

各資格予備校の弁理士講座の比較については、下記の記事でまとめています。

弁理士講座の選び方のポイントや、全予備校の弁理士講座の特徴をまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください!

弁理士の通信講座おすすめ【2025年版】全予備校を徹底比較

弁理士の通信講座おすすめ【2025年版】全予備校を徹底比較

まとめ

というわけで、社会人が働きながら弁理士になれるか?というテーマで色々書いてみました。

まとめると、

- 弁理士試験合格者のうち、8割以上が社会人

- とはいえ、合格までに3000時間の勉強が必要と言われており、働きながらではかなり大変

- 勉強時間を確保するには、スキマ時間をうまく使うなど、色々と工夫が必要

- 会社にいる時間を減らして勉強時間にあてる。ときには嫌われる勇気も必要

- 特許事務所に勤務している人以外は、弁理士の勉強をしていることはまわりに言わないほうがいいかも?

ということですね。

色々と書きましたが、覚えておいてほしいのは、まわりの受験生もほとんどが社会人で、皆苦労しながら勉強しているということです。

なので、自分だけが不利な状況に置かれているということは決してなく、あとはいかに弁理士へのモチベーションを保ちつつ勉強を続けられるかの勝負、だと思います。

社会人で弁理士試験の受験を検討している人の参考になれば幸いです。

弁理士の勉強の進め方は?

この記事では、勉強時間をどう確保するかがメインでしたが、弁理士の具体的な勉強の進め方は、「【決定版!】弁理士試験に一発合格するための勉強法」で書いています。

こちらの記事を読めば、弁理士の試験勉強がどんなかんじなのか、ある程度イメージできるかと思います。

弁理士試験の勉強法|一発合格のための非常識なやり方とは?

弁理士試験の勉強法|一発合格のための非常識なやり方とは?

弁理士試験のおすすめ参考書は?

弁理士の勉強を始めたばかりの初学者うちは、どういう参考書を揃えたらよいか迷うもの。

予備校のテキストを使うにしても、過去問題集や法文集は最低限自分で揃えなければなりません。

しかし、書店では弁理士試験対策を謳う本が溢れていて、途方に暮れてしまったという方も多いのではないでしょうか?

弁理士試験のおすすめの参考書については下記の記事を参考にしてみてください。

とくに初学者に向けて、弁理士試験で揃えておくとよい参考書を解説しています。

弁理士試験の参考書おすすめ|法文集やテキストもご紹介!

弁理士試験の参考書おすすめ|法文集やテキストもご紹介!

弁理士講座はどう選ぶ?

難関である弁理士試験を突破するためには、資格予備校が提供する弁理士講座を受講することが欠かせません。

合格のカギになるのが、自分に合った弁理士講座を選ぶことです。

無料説明会や公開セミナーなどを利用して色んな講師の講義を聞いてみて、自分にとってベストな講師を見つけましょう。

各資格予備校の弁理士講座の比較については、下記の記事でまとめています。

弁理士講座の選び方のポイントや、全予備校の弁理士講座の特徴をまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください!

弁理士の通信講座おすすめ【2025年版】全予備校を徹底比較

弁理士の通信講座おすすめ【2025年版】全予備校を徹底比較